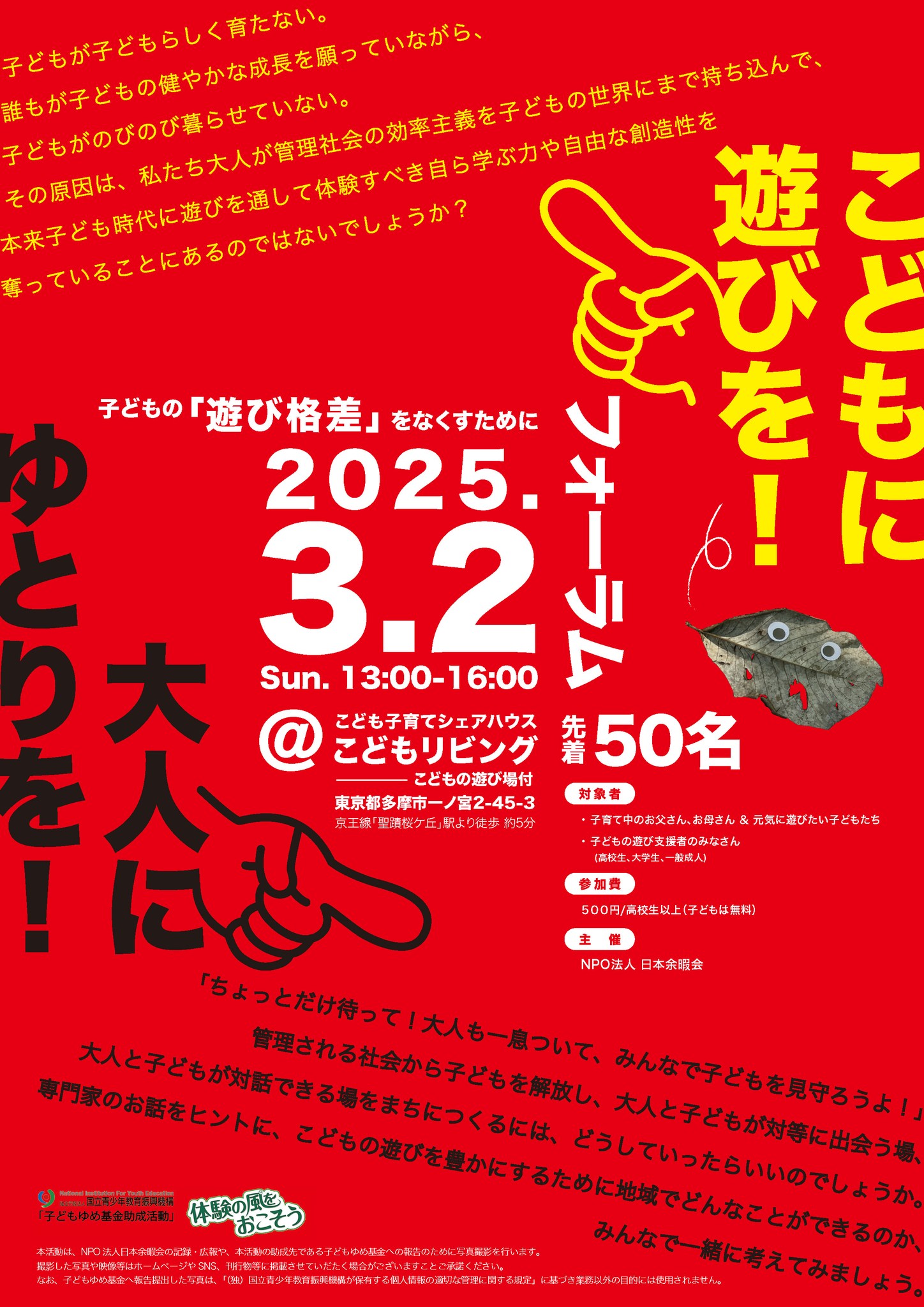

「子どもの遊び格差フォーラムー子どもに遊びを!大人にゆとりを!-」活動レポート

NPO法人日本余暇会は「子どもの遊びフォーラム」を、暖かい気温と日差しに恵まれた3月2日午後、聖蹟桜ケ丘の「こどもリビング」で開催した。子連れの父母、子どもの遊び支援者など50名以上が集まった。保育の専門家が、30名の子どもたちと一緒に庭で遊ぶのを眺めながら、大人たちは扉を開放した室内やテラスで講師の話に聞き入った。

メイン講師に迎えた西川正氏は、学童保育の経験などを経て、現在NPO法人ハンズオン埼玉の副代表理事、真庭市中央図書館館長、大学講師として、まちづくりや子育て支援に日々東奔西走している。柔らかい表情で、やさしさと楽しさが溢れる会話。すぐに、みんな引き付けられた。

まずは、わくわく、ハラハラする子どもたちの活動を動画で紹介してくれた。活動もさることながら、その場での子どもの表情や目の輝きに注目してほしいとのこと。表情をみればその子が今、どういう状態にいるのかがわかるからだ。子どもたちにとっては、何が出来たかではなく、今どういう状態でそこにいるか、いきいきした表情をしているかが大事であり、それが子どものウェルビーイングなのだという。

さまざまな実践事例を挙げて、子どもの主体性を引き出そうとする試み、大人のこどもへの向き合い方、子どもも大人も楽しむ場を語ってくれた。西川さんの講演のエッセンスは・・・。

今の子どもたちの最大の不幸は、自分たちの意志で自由にできる余白の時間と場所を持てないことにある。大人がいると大人が主導権を持ってしまう。しかし大人がいないと子どもは主導権を持ち、自分の時間を自分で決めることができるのだ。昔、学校の存在は相対的に小さく、日々の生活や地域に世界が広がっていたが、今は、学校のみならず、学校的な世界がどんどん広がって、子どもたちがしんどいと言っている。昔に戻ることができないのであれば、大人はそばにいるけれど、子どもが主導権を持つよう、先生は教える人ではなく、学びを導くファシリテーターに変わっていかなければいけない。

遊びの場でも、大人なしに子どもが勝手に遊べる時間を作りたいが、それができないのであれば、プレイワーカーかプレイワークという考え方を意識している大人が見守るべきだ。遊ばせるでも遊んであげるでもない子どもとの関わり方が出来る大人だ。

子どもは、大人が望む行動をしているかどうかではなく、今、良い状態でいるかどうかということを見てほしい。子ども自身が決めることを応援するのが子どもの育成支援である。自分で決めると失敗することもあるが、どうやったらできるかを一緒に考えていくということを続けていくと、自分でできるようになっていく。これが主体的に自分の時間を生きることになるのだ、という話だった。

続いて子どもの遊び支援者薗田碩哉氏、金井玲奈氏、鰐淵遊太氏の3人が加わって、「今の日本で地域を面白くするには」「学校は子どもたちにとってどんな存在か」「隣近所、地域の付き合いはどうなっているか」についてワイワイ討論した。

この間、子どもたちは保育の専門家やボランティアスタッフ、学生らとともに、木に登ったり、パラシュートを製作して飛ばしたり、焼き芋の準備を手伝ったりして思い思いに過ごしていた。

最後に大人たちも庭に出て、焼き芋を食べながら、歓談したり歌を歌ったりして解散した。(終)

≪報告者:辰巳厚子≫